|

Статьи, проповеди → Две тюремные Пасхи. Из воспоминаний о. Павла Чехранова и Бориса Ширяева

17 апреля 2014 г.

Две тюремные Пасхи. Из воспоминаний о. Павла Чехранова и Бориса Ширяева

Пасха 1926 годаИз воспоминаний о. Павла Чехранова

Историю рукописи рассказал его сын Виталий Павлович Чехранов: «Воспоминания отца я унаследовал после смерти последнего из моих братьев. Ознакомившись с ними, я решил попытаться сохранить их для потомства, тем более что писать воспоминания отец начал по моему совету и неоднократным напоминаниям. Готовя записки к печати, я устранял лишь случайные описки и явные ошибки, сохраняя стилистику и своеобразие речи, даже если это шло, как мне казалось, во вред литературным достоинствам. Так мне велели мое сыновнее чувство и благодарная к отцу память...» Тяжелая была эта Пасха из всех четырех, какие пришлось мне пережить в неволе с 23-го по 26-й годы, июнь-месяц, за Великую Церковь Российскую. Первая Пасха в Бутырской тюрьме, две на Соловецких островах, и одна на Поповом острове в каторжном, сказал бы я, пересыльном пункте. Вот эта последняя Пасха оставила во мне неизгладимый след, с одной стороны, — внешний, грустный след, с другой, — радостный, по внутренней радости, в особенности теперь, когда на другом краю земли живу, с крайнего севера, — на дальнем юге. Печаль в этой Пасхе началась с того, что она, Пасха, оказалась неожиданной для меня. Четвертую Пасху должен я был встречать дома, в семейном кругу. Но Господь судил иначе. Тридцатого марта всей нашей группе окончился срок сидения за честь родной церкви, за честь Никольского прихода в нашем, не признавшем обязательным для себя, существовании Ростовского Революционного комитета по церковным делам. И 31-го марта в 11 часов 30 минут ночи приятель отца Алексия (Трифильева — ВПЧ) В.Д.Анфилов, делопроизводитель администрации лагеря, вызвал его из инвалидной роты и поздравил с освобождением. Прочитав присланную радиотелеграмму, отец Алексий с изумлением увидел, что моей фамилии не было. Между тем я спал в своей канцелярской роте, когда пришел канцелярист Пивоваров и сообщил, что троих сейчас поздравляли с получением ответа. Ну, думал я, если троих, то и я там, как иначе может быть, и спокойно уснул, радуясь, что завтра вечером «прощай, пересыльный пункт, Попов остров», поистине каторжный остров. Но утро принесло самую печальную весть: я и епископ Митрофан по неизвестной причине остаемся, до какого времени — неизвестно. Может, на неделю, но может быть, и на десять недель. Ах, думал я, опять мне наибольнее, чем другим! Или грешнее всех, или Господь больше других любит!.. Проводил я завистливым оком отца Алексия и еще шесть человек священников и остался томительно ожидать того дня, когда тот же Анфилов вызовет и меня. Кругом лед, снег, железная колючая проволока, на высоких столбах будки, где часовые, проклиная остров, в тулупах охраняют жизнь тяжких-претяжких «преступников»: епископов, священников, протодиаконов.... Грусть на сердце. А на ум все же идет мысль, — разве есть в твоей жизни что-либо случайное? Разве не Господь управляет миром и твоей жизнью? Разве Он желает тебе зла? Подожди, и ты увидишь благие последствия этой временной задержки. Прошло недели две. <…> Мою тоску нарушил заврабсилой — грузинский офицер, тоже арестант, Яшвили. «Ты знаешь, — сказал он мне, — сегодня с партией пригнали Илариона!..» «Неужели?!..» «Да, да, в инвалидной роте осматривают...» Хотя было около десяти часов ночи, я решил повидаться с дорогим архиепископом. Но до окончания осмотра никого не пускали. Я, долго не думая, взял в руки сверток бумаги, пустые бланки на опись казенных вещей, карандаши в руки, и с видом чиновника особых поручений, прямо туда. Пригнавшая из Петрограда воинская команда оказалась довольно приличная, вежливая, и меня свободно впустили, на что я ей сообщил: «Будьте осторожны, здесь в лагере сыпной тиф...» В роте крик, шум, гам, обыск в полном ходу. Присматриваюсь, сидит на нарах архиепископ Иларион в коричневом кафтане. Как увидел меня, сразу бросился: «Отец Павел!.. Отец Павел!..» Расцеловались. Но наша дружеская встреча обратила внимание ротных командиров и помощника лагерного старшины Пепеллевского (генерала Пепеллевского) и Ф.Поливцева. И хотя я доказывал свое служебное положение бумагами и карандашами, но все же они настояли убраться до окончания обыска. На другой день владыка Иларион посчитал своею обязанностью поделиться всеми сведениями о церковной жизни, какие он пол<уч>ил в Ярославле в политическом изоляторе, сделал самый подробный доклад о посещении его начальством С<екретного> О<тдела> Тучк<овым>, дословный разговор, какой он вел с ним, и письменную декларацию о принципах нашей Православной Церкви. <...> «Если вам желательно иметь мир в народной массе, то дайте нам сегодня, все успокоится... С нас достаточно трех разделительных соборов: 445-го года и двух Московских, 23-го и 24-го годов», — закончил свою декларацию владыка Иларион. Удивительно милый человек! Всем своим старым знакомым он считал обязанным сообщить и впечатления, и сведения о своем месте пребывания в изоляторе. Эти задушевные ежедневные беседы с владыкою Иларионом весьма умерили недоброе наше Кемское житие, особенно мое, за что про что сверх срока второй месяц сидящего. Подходила Пасха. Людей нагнали в пункт видимо-невидимо. Вследствие весенней распутицы лесные разработки закончились, и более тысячи человек возвращались обратно в лагерь. А весь лагерь рассчитан на 800 человек. Клуб закрылся и переделан под жилое помещение с нарами. В прочих бараках проходы замощены нарами, двойные нары переделаны в тройные (в три этажа). Даже привилегированный канцелярский барак обращен в двойные нары, вместо шестидесяти человек стало в нем сто двадцать. Кипятку сплошь и рядом не отпускалось, так как котлы под обед и ужин занимались. Шла Пасха. И как хотелось, хотя и в такой затруднительной обстановке, совершить молитвенный обряд. «Как это так! — думал я, — пусть даже и сейчас, когда просунуться поговорить через толпу затруднительно, как не пропеть «Христос воскресе!» в пасхальную ночь!..» И я решил подготовить свою братию. Повел разговоры с благодушнейшим епископом Нектарием (Трезвинским), епископом Митрофаном (Гришиным), епископом Рафаилом (Гумилевым) и епископом Гавриилом (Абалниковым). Последний и не подозревал, какая ему писанка готовится. Из прочей братии оповещены были отец О.Филонен, шахматист, постоянный компаньон владыки Илариона, отец Аркадий Маракулин. Однако приглашенные разбились на две группы. Только архиепископ Иларион и епископ Нектарий согласились на пасхальную службу в далеко незаконченной пекарне, где только одни просветы были прорублены, ни дверей, ни окон. Остальное епископство порешило совершить службу в своем бараке, на третьей полке, под самым потолком, по соседству с помещением ротного начальства. Но я решился пропеть пасхальную службу вне барака, дабы хотя бы в эти минуты не слышать «мата». Сговорились. Настала Великая Суббота. Арестантский двор и бараки, как сельди, были наполнены прибывавшими из лесозаготовок. Но нас постигло новое испытание. Последовало распоряжение коменданта ротным командирам не допускать и намеков на церковную службу, и с восьми часов вечера не пускать из других рот. С печалью сообщили мне епископы Митрофан и Гавриил это распоряжение. Однако я своему «причту» настаивал: все же попытаемся в пекарне совершить службу. Епископ Нектарий сразу согласился, а архиепископ Иларион нехотя. Но все же попросил разбудить в 12 часов. В начале двенадцатого я отправился прежде всего в барак, где помещался владыка Нектарий. Двери были настежь открыты, и мне, быстро вошедшему, преградил дорогу дневальный. «Не велено пускать никого из других рот...» Я остановился в нерешительности. Однако, владыка Нектарий был наготове. «Сейчас, сейчас», — сказал он мне. Я отправился к владыке Илариону. Войдя стремительно в барак, я направился мимо дневального, который оказался несколько знакомым мне и расположенным. «Пожалуйста, поскорее делайте и уходите. Не приказано...» Я кивнул ему головою, подошел к владыке Илариону, который, растянувшись во весь свой великий рост, спал. Толкнул его в сапог, владыка приподнялся. «Пора», — сказал я ему шепотом. Весь барак спал. Я вышел. На линейке ожидал владыка Нектарий. Присоединился владыка Иларион. И мы гуськом тихо направились к задней стороне бараков, где за дорогой стоял остов недоконченной пекарни, с отверстиями для окон и дверей. Мы условились не сразу, а поодиночке прошмыгнуть. И когда оказались внутри здания, то выбрали стену, более укрывавшую нас от взоров проходящих по дорожке. Мы плотнее прижались к ней, — слева владыка Нектарий, посередине — владыка Иларион, а я — справа. «Начинайте», — проговорил владыка Нектарий. «Утреню?» — спросил владыка Иларион. «Нет, все по порядку, с полунощи», — отвечал владыка Нектарий. «Благословен Бог наш...», — тихо произнес владыка Иларион. Мы стали петь полунощницу. «Волною морскою...», — запели мы. И странно, странно отзывались в наших сердцах эти с захватывающим мотивом слова. «Гонителя мучителя, под землею скрыша...» И вся трагедия преследующего фараона особенно в этой обстановке чувствовалась нашими сердцами как никогда остро. Белое море с белым ледяным покровом, балки для пола, на которых мы стояли, как на клиросе, страх быть замеченными надзором. И все же сердце дышало радостью, что пасхальная служба все же совершается нами вопреки строгому приказу коменданта. Пропели полунощную. Архиепископ Иларион благословил заутреню. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его...», — не сказал, а прошептал, всматриваясь в ночную мглу, владыка Иларион. Мы запели: «Христос воскресе!..» Плакать или смеяться от радости, думал я. И так хотелось нажать голосом чудные ирмосы! Но осторожность руководила нами. Закончили утреню. «Христос воскресе», — сказал владыка Иларион, и мы все трое облобызались. Владыка Иларион сделал отпуст и ушел в барак. Епископ Нектарий пожелал и часы с обедницей совершить. И мы совершили вдвоем. Только я был за предстоятеля. Владыка Нектарий за псаломщика, так он сам пожелал, ибо знал все песнопения, равно и чтения — апостоловец, наизусть. Днем, по случаю праздника, я пригласил владыку Илариона на кофе в свой барак. Но пили его в комнате канцелярии хозяйственной части, пустующей по случаю праздника. Владыка удивился моей смелости и изобретательности. Кофе — с халвой, с кусочками кулича, который был прислан кемским духовенством для всех нас. «А пили вы кофе по-венски?» — спросил меня владыка и, смеясь, рассказал, как это делается. На другой день службу совершили мы с владыкой Нектарием вдвоем, ходя по дорожке. И этот день также казался мне праздничным, как и первый с «богослужением». Эта пасхальная служба осталась в памяти у владыки Илариона. В тот год в декабре ему кончался срок. Его уже перевезли на берег из Соловков ввиду прекращения навигации. В декабре я получил от него письмо. «Колесо Фортуны повернулось обратно, меня снова перевозят в Соловки...» Действительно, из Москвы пришло извещение, — продлить изоляцию еще на три года. «На повторительный курс остался», — шутил владыка Иларион. И в 1927-м году в мае писал мне: «Вспоминаю прошлогоднюю пасху. Как она отличается от сегодняшней! Как торжественно мы справили ее тогда!..» Да, обстановка пасхи 26-го года необычайна. Когда мы втроем ее справляли в недостроенной пекарне, в это время там, в Ростове, в залитом электрическим светом кафедральном соборе, при участии чудного хора И.Ф.Ковалева городское духовенство совершало тоже пасхальное торжественное богослужение. Но!.. думается нам, наша Кемская Пасха с владыкой Иларионом в пекарне без окон и дверей, при звездном освещении, без митр и парчовых риз, дороже была для Господа, чем великолепно обставленная Ростовская...

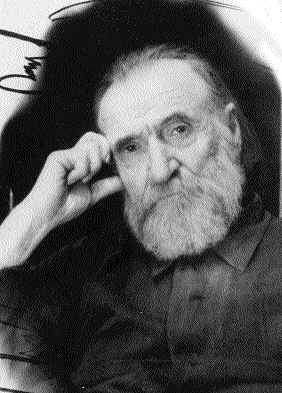

Пасха в Соловецком лагереИз книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада»Борис Николаевич Ширяев (1887-1959) — русский писатель «второй волны» эмиграции, участник Русского апостолата в Зарубежье. С 1922 по 1929 гг. находился в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН). Еще бы я не вспомнил ее, эту единственную разрешенную на Соловках заутреню в ветхой кладбищенской церкви... Я работал тогда уже не на плотах, а в театре, издательстве и музее. По этой последней работе и попал в самый клубок подготовки. Владыка Иларион добился от Эйхманса разрешения на службу для всех заключенных, а не только для церковников. Уговорил начальника лагеря дать на эту ночь древние хоругви, кресты и чаши из музея, но об облачениях забыл. Идти и просить второй раз было уже невозможно. Но мы не пали духом. В музей был срочно вызван знаменитый взломщик, наш друг Володя Бедрут. Неистощимый в своих словесных фельетонах Глубоковский отвлекал ими директора музея Ваську Иванова в дальней комнате, а в это время Бедрут оперировал отмычками, добывая из сундуков и витрин древние драгоценные облачения, среди них — епитрахиль митрополита Филарета (Колычева). Утром все было тем же порядком возвращено на место. Эта заутреня неповторима. Десятки епископов возглавляли крестный ход. Невиданными цветами Святой ночи горели древние светильники, и в их сиянии блистали стяги с ликом Спасителя и Пречистой Его Матери. Благовеста не было: последний колокол, уцелевший от разорения монастыря в 1921 году, был снят в 1923 году. Но задолго до полуночи вдоль сложенной из непомерных валунов кремлевской стены, мимо суровых заснеженных башен потянулись к ветхой кладбищенской церкви нескончаемые вереницы серых теней. Попасть в самую церковь удалось немногим. Она не смогла вместить даже духовенства. Ведь его томилось тогда в заключении свыше 500 человек. Все кладбище было покрыто людьми, и часть молящихся стояла уже в соснах, почти вплотную к подступившему бору. Тишина. Истомленные души жаждут блаженного покоя молитвы. Уши напряженно ловят доносящиеся из открытых врат церкви звуки священных песнопений, а по темному небу, радужно переливаясь всеми цветами, бродят столбы сполохов — северного сияния. Вот сомкнулись они в сплошную завесу, засветились огнистой лазурью и всплыли к зениту, ниспадая оттуда, как дивные ризы. Грозным велением облеченного неземной силой иерарха, могучего, повелевающего стихиями теурга-иерофанта, прогремело заклятие-возглас владыки Илариона: — Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его! С ветвей на вершине звонницы вспыхнул ярким сиянием водруженный там нами в этот день символ страдания и воскресения — святой Животворящий Крест. Из широко распахнутых врат ветхой церкви, сверкая многоцветными огнями, выступил небывалый крестный ход. Семнадцать епископов в облачениях, окруженные светильниками и факелами, более двухсот иереев и столько же монахов, а далее — нескончаемые волны тех, чьи сердца и помыслы неслись к Христу Спасителю в эту дивную, незабываемую ночь. Торжественно выплыли из дверей храма блистающие хоругви, сотворенные еще мастерами Великого Новгорода, загорелись пышным многоцветием факелы-светильники — подарок веницейского дожа далекому монастырю, хозяину Гиперборейских морей, зацвели освобожденные из плена священные ризы и пелены, вышитые тонкими пальцами московских великих княжон. — Христос воскресе! Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова Благой вести, но все почувствовали их сердцами, и гулкой волной пронеслось по снежному безмолвию: — Воистину воскресе! — Воистину воскресе! — прозвучало под торжественным огнистым куполом увенчанного сполохом неба. — Воистину воскресе! — отдалось в снежной тиши векового бора, перенеслось за нерушимые кремлевские стены к тем, кто не смог выйти из них в эту Святую ночь, к тем, кто, обессиленный страданием и болезнью, простерт на больничной койке, кто томится в смрадном подземелье Аввакумовой щели — историческом Соловецком карцере. Крестным знамением осенили себя обреченные смерти в глухой тьме изолятора. Распухшие, побелевшие губы цинготных, кровоточа, прошептали слова обетованной вечной жизни... С победным ликующим пением о попранной, побежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно... Пели все. Ликующий хор «сущих во гробех» славил и утверждал свое грядущее, неизбежное, непреодолимое силами зла воскресение... И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой обагренными кровью руками. Кровь, пролитая во имя любви, дарует жизнь вечную и радостную. Пусть тело томится в плену — дух свободен и вечен. Нет в мире силы, властной к угашению его! Ничтожны и бессильны вы, держащие нас в оковах! Духа не закуете, и воскреснет он в вечной жизни добра и света! — Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, — пели все, и старый, еле передвигающий ноги генерал, и гигант белорус, и те, кто забыл слова молитвы, и те, кто, быть может, поносил их... Великой силой вечной, неугасимой Истины звучали они в эту ночь. — И сущим во гробех живот даровав! Радость надежды вливалась в их истомленные сердца. Не вечны, а временны страдания и плен. Бесконечна жизнь светлого духа Христова. Умрем мы, но возродимся! Восстанет из пепла и великий монастырь — оплот Земли русской. Воскреснет Русь, распятая за грехи мира, униженная и поруганная. Страданием очистится она, безмерная и в своем падении, очистится и воссияет светом Божьей правды. И недаром, не по воле случая, стеклись сюда гонимые, обездоленные, вычеркнутые из жизни со всех концов великой страны. Не сюда ли, в святой ковчег русской души, веками нес русский народ свою скорбь и надежду? Не руками ли приходивших по обету в далекий северный монастырь «отработать свой грех», в прославление святых Зосимы и Савватия воздвигнуты эти вековечные стены, не сюда ли в поисках мира и покоя устремлялись, познав тщету Мира, мятежные новгородские ушкуйники? — Придите ко Мне, вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы... Они пришли и слились в едином устремлении в эту Святую ночь, слились в братском поцелуе. Рухнули стены, разделявшие в прошлом петербургского сановника и калужского мужика, князя Рюриковича и Ивана Безродного: в перетлевшем пепле человеческой суетности, лжи и слепоты вспыхнули искры вечного и пресветлого. — Христос воскресе! Эта заутреня была единственной, отслуженной на Соловецкой каторге. Позже говорили, что ее разрешение было вызвано желанием ОГПУ блеснуть перед Западом «гуманностью и веротерпимостью». Ее я не забуду никогда... Комментарии [0] |